Василий Перовский: 230 лет благодетелю Оренбуржья и "сатрапу" Тараса Шевченко

20 февраля 1795 года родился граф Василий Алексеевич Перовский – видный государственный деятель Российской империи, участник Бородинского сражения, один из основоположников русской экспансии в Среднюю Азию. Он был дружен с Пушкиным и Гоголем, а Лев Толстой хотел написать о нём роман

Алексей, старший сын Кирилла Разумовского — последнего гетмана Войска Запорожского городового, оставил весьма многочисленное потомство. Но далеко не все его дети носили фамилию, превратившуюся по мановению руки дочери Петра Великого из заурядной малороссийской в русскую аристократическую. Не всем из них досталось даже его отчество. Но большинству из них было гарантировано блестящее будущее.

Оставив свою законную супругу, дочь генерал-аншефа Шереметьева, после десяти лет брака, Алексей Разумовский ещё тридцать пять лет прожил с мещанкой Марьей Соболевской, которая родила ему девятерых детей (по другим данным — десятерых). В обществе было принято деликатно именовать их "воспитанниками" графа Алексея Кирилловича, а сами они величали его не иначе как "благодетель".

Фамилию "воспитанники" получили в часть подмосковного имения Разумовских Перово (с 1960 года – район Москвы).

Родился Василий Перовский в другом имении своего отца — Почепе, которое в настоящий момент расположено в Брянской области России, а тогда — в Мглинском уезде Новгород-Северского наместничества. Это наместничество включило в себя территорию Стародубского и частично Черниговского и Нежинского казацких полков.

На территории наместничества располагался и Глухов — столица его деда, гетмана Кирилла Разумовского, а в Почепе один из его дворцов (погибший в годы Великой Отечественной войны).

В 1804 года внебрачные сыновья Разумовского были возведены в дворянское достоинство, а род Перовских внесен в III часть родословной книги дворян Таврической губернии.

Василий и Лев Перовские поступили в Московский университетский благородный пансион — элитное учебное заведение, которое готовило к поступлению в университет сыновей знатнейших дворянских фамилий. В 1811 году, по окончании университета, они были приняты в так называемые колонновожатые — юнкеры, готовящиеся стать офицерами генерального штаба (на тот момент — "свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части").

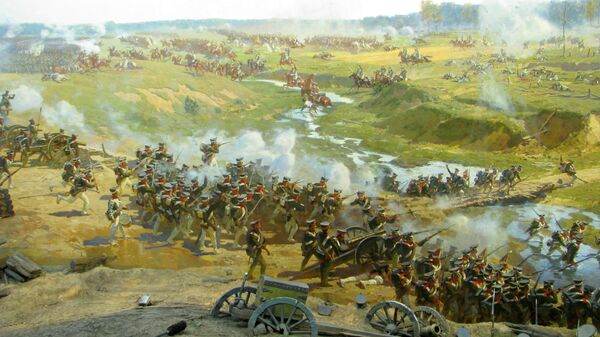

Трое братьев приняли участие в Отечественной войне 1812 года. Василий, по его собственным воспоминаниям, "в продолжение всей кампании 1812 г. до Москвы, будучи квартирмейстерским офицером, находился при казацких полках, составлявших арьергард 2-й армии". Василий и Лев приняли участи в Бородинском сражении.

У Василия Перовского не было фаланги указательного пальца на левой руке, и он носил на нем золотой наперсток. По наиболее распространенной версии это ранение было получено как раз при Бородине.

Старший брат Алексей, который начал гражданскую карьеру, ушёл на войну добровольцем. Вероятно, для того чтобы не афишировать своего гетманского происхождения, при поступлении сформированный в Умани 3-й Украинский казацкий полк Алексей Перовский взял себе фамилию Погорельский — в честь другого северского имения Разумовских. После войны он занялся сочинительством, самым известным его произведением стала сказочная повесть "Чёрная курица, или Подземные жители".

После оставления Москвы прапорщик Василий Перовский по нелепому стечению обстоятельств отстал от отступающей армии и попал в плен. Он оставил красочное описание тех дней — пожара и разграбления Москвы, своих допросов прославленными наполеоновскими военачальниками Мюратом и Даву, тяготам, пережитым в колонне военнопленных, и неудачный побег.

8 сентября 2023, 18:00История

Утицкий курган. Как противостояние русских и поляков повлияло на исход Бородинской битвыС самого начала своей русской кампании 1812 года Наполеон Бонапарт пытался вынудить русских к генеральному сражению, разгромить их и принудить к капитуляции. И вот, наконец, 7 сентября ему это удалось – около деревни Бородино две армии столкнулись. Итог сражения был неопределённым – обе стороны считали себя победителями, но русские отступили…Многие из этих подробностей мы можем встретить в пересказе Льва Толстого в его романе "Война и мир". Толстой в 1870-е годы даже подумывал о том, чтобы посвятить Василию Алексеевичу отдельное произведение. А вот другой литератор, который также решил написать эпическое полотно войны 1812 года, эту идею реализовал и сделал Перовского главным героем своего романа "Сожженная Москва". Это был "Фенимор Купер Новороссии" Григорий Данилевский.

Только в 1814 году, после взятия русскими войсками Парижа, Василий Перовский был освобождён и смог вернуться на родину. Он продолжил службу при генштабе и в гвардии, а в 1816-17 годах сопровождал великого князя Николая Павловича, будущего императора, в качестве адъютанта в его путешествии.

Благодаря литературным опытам старшего брата, который дружил с Пушкиным, Жуковским, Тургеневым, Крыловым, Вяземским, братья влились в культурную элиту Петербурга.

В день декабрьского восстания 1825 года Василий Перовский в качестве адъютанта сопровождал Николая и во время столкновения с толпой получил серьезный удар брошенным в спину поленом. События того дня ещё более укрепили доверие к Перовскому со стороны нового императора.

В 1828 году Перовский был отправлен с особым поручением в качестве ревизора на Кубань, где назревал конфликт между Черноморским войском и местной администрацией. Проведя расследование состояния дел в войске и накопившихся конфликтов, Перовский по большинству пунктов встал на сторону казаков.

За этим занятием его застала начавшаяся война с Турцией. Собрав отряд численностью до тысячи человек, Перовский с Тамани пришел к османской крепости Анапа, обеспечил высадку десанта с эскадры адмирала Грейга и принял деятельное участие в осаде крепости, которая через месяц капитулировала. На следующий год уже на дунайском театре военных действий Перовский получил тяжелое ранение в грудь при штурме Варны.

11 июля 2023, 18:00История

"Верные", но не "вольные". Как бывшие запорожцы служили империи на КубаниЗапорожское казачество и централизованная Российская империя порой рассматриваются как социальные образования абсолютно несовместимые. Но это не совсем так. К примеру значительная часть запорожцев продолжила верно служить империи в рамках Черноморского войска, обосновавшегося на КубаниЗдоровье его оказалось серьезно подорвано, и он ушел в отставку с военной службы. Однако в 1833 году он был назначен военным губернатором Оренбургской губернии.

Перовский привлек в свой аппарат губернского управления многих талантливых администраторов. Например, его брат Лев выхлопотал должность для начинающего литератора Владимира Даля, опубликовавшего сборник "Русские сказки из предания народного" под псевдонимом Казак Луганский. Книга была сочтена неблагонадежной III отделением. Даль был арестован, и только заступничество Жуковского вызволило его из тюрьмы. Чтобы убраться подальше с глаз политического сыска, он стал чиновником по особым поручениям при новом оренбургском губернаторе.

Осенью 1833 года в Оренбург прибыл Пушкин, с которым у Перовского были дружеские отношения. Поэт собирал материалы о пугачёвском бунте, прокатившемся по тем краям 60 лет тому назад. В крае ещё можно было разыскать живых свидетелей тех дней. Однако пушкинскому визиту предшествовал курьезный эпизод. Губернатор получил от доброжелателя из столицы депешу, в которой тот предупреждал Перовского, что литературная деятельность только прикрытие, а в реальности Пушкин направлен правительством в качестве ревизора.

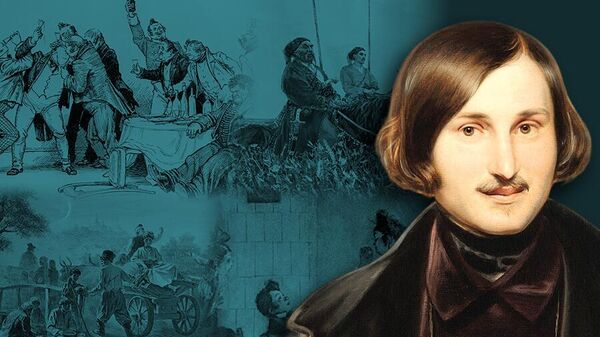

Считается, что эта история легла в основу знаменитой комедии Н.В. Гоголя, с которым Перовский тоже дружил и обменивался письмами.

Свою деятельность на посту губернатора Владимир Перовский начал с создания эффективной системы пограничной обороны, поскольку грабительские рейды киргиз-кайсаков были настоящим бичом пограничных земель. Как человек, переживший превратности плена, он уделял особое внимание вызволению из рабства русских, захваченных кочевниками. Затем он уделял большое внимание развитию торговли и земледелия, благоустройству Оренбурга и развитию образования. Многое было сделано для научного исследования региона.

Многие называют период правления Перовского "золотым веком" Оренбуржья. При этом он был человеком чрезвычайно жестким и иногда даже жестоким.

22 ноября 2023, 18:07История

Владимир Даль: творец железного канонаСоздатель "Толкового словаря живого великорусского словаря" Владимир Иванович Даль, родившийся 22 ноября 1801 года и подписывавшийся "казак луганский", был личностью действительно выдающейся. Казалось бы, что сыну датчанина до русского языка? А нет – ни у кого из альтернативно мыслящих "историков" не повернётся язык назвать Даля "немцем"Непросто складывались и отношения Перовского с Уральским казацким войском. Войско это сохраняло долгое время многие традиционные черты казачьего быта — самоуправление, форму службы, наконец, старообрядческое исповедание. Новый губернатор стал проводником централизаторской и унификаторской политики правительства, и, когда в этом деле не помогали долгие увещевания, дело доходило и до шпицрутенов. Тем не менее, образ Перовского сохранился в местном казачьем песенном фольклоре

Губернатор понимал, что постоянные набеги киргиз-кайсаков подстрекал хивинский хан. В ноябре 1839 году Василий Перовский выступил со своим корпусом в поход на Хиву. Зимнее время, несмотря на суровость климата, посчитали более предпочтительным для маршей через засушливые степи и пустыни Приаралья. Однако это оказалось ошибкой. Войска страдали от холода и цинги и несли серьёзные санитарные потери.

В апреле 1840 года губернатор вернулся в Оренбург. Неудачный поход подорвал его силы и нравственно, и физически. Принимая на себя всю ответственность за случившееся, Перовский попросил у императора отставки для себя и наград за мужество для своих подчиненных. В 1842 году отставка была принята.

Спустя девять лет он вновь возвращается на границу уже в чине генерал-губернатора Оренбургской и Самарской губерний и остается в этой должности практически до самой своей смерти.

В эти годы им было сделано многое из того, что начато или задумано ранее. Но главным его успехом стал новый рейд вглубь Средней Азии — Кокандский, предпринятый в 1853 году. Этот поход был подготовлен с учетом предыдущего печального опыта и увенчался успехом.

В годы второго губернаторства Перовского в Оренбурге в его прямом подчинении оказался солдат Тарас Шевченко. Дневники классика содержат самые нелестные характеристики генерал-губернатора:

28 августа 2023, 17:56История

Ревизия "Ревизора"Мало кто знает, что 27 августа 1836 года в Москве состоялась премьера спектакля по пьесе Дмитрия Цицианова "Настоящий ревизор". В отличие от "ненастоящего", гоголевского "Ревизора", пьеса заканчивалась административно-бюрократическим хеппи-эндом. Однако, это произведение было забыто, а пьеса знаменитейшего уроженца Украины ставится по сей день"Этот гнилой старый развратник пользуется здесь славою щедрого и великодушного благодетеля края. Как близоруки, или, лучше сказать, как подлы эти гнусные славильщики. Сатрап грабит вверенный ему край и дарит своим распутным прелестницам десятитысячные фермуары, а они прославляют его щедрость и благодеяния. Мерзавцы!"

Естественно, что солдат, пребывающий в богом забытом гарнизоне, питался слухами и домыслами и никакого представления о том, как на самом деле управлялся край, иметь не мог. Упрёки его несправедливы.

Во-первых, ещё в Петербурге губернатору уже ходатайствовали о Шевченко, и уже в Оренбурге его собственные просьбы о снисхождении были переданы Перовскому.

Чтобы разобраться в вопросе, он запросил у управляющего III отделением Л.В. Дубельта следственное дело Шевченко и тщательно с ним ознакомился. Из материалов дела стало ясно, что главная вина художника состоит в личном оскорблении императора и никакое ходатайство с его стороны ситуацию не изменит. После этого Перовский попросил более его с вопросами о Шевченко не беспокоить.

Однако через некоторое время один из генералов доложил о том, что Шевченко нарушает запрет на творчество. В его власти было наказать виновных в нарушении и усугубить участь опального солдата. Однако в ответ губернатор произнес: "Генерал, я на это ухо глух: потрудитесь повторить мне с другой стороны то, что вы сказали!" Как писал об этом эпизоде Тургенев "генерал понял, в чем дело, и, перейдя к другому уху Перовского, сказал ему нечто, вовсе не касавшееся Шевченка".

Жена коменданта Новопетровского укрепления Агафья Емельяновна Ускова вспоминала:

9 марта 2024, 16:29История

Как в СССР создавался культ ШевченкоТарас Григорьевич Шевченко родился 9 марта 1814 года в семье крепостного крестьянина. Вольную же он получил 4 мая 1839 года, причём этот акт был следствием кампании по формированию культа художника (о том, что он ещё и поэт, пока никто не знал, в том числе и он сам) которая была начата российской либерально настроенной интеллигенцией."Когда Ираклий Александрович при отъезде из Оренбурга в форт пошел прощаться к Перовскому, то тот первый заговорил о Шевченко и просил мужа как-нибудь облегчить его положение, иначе Ираклий Александрович и не мог бы так решительно действовать, не имея поддержки свыше".

Служба в Оренбургском крае завершилась у Тараса Шевченко и Василия Перовского в один год — 1857-й. На здоровье генерал-губернатора она вновь сказалась пагубным образом, и он вновь подал в отставку, но покинул край, только завершив все важные начинания. Врачи посоветовали ему поправить здоровье в Крыму, но он уже чувствовал приближение смерти.

20 декабря 1857 года Василий Алексеевич Перовский скончался в Воронцовском дворце в Алупке. Он был погребен в месте, которое заранее выбрал, — в Георгиевском монастыре на мысе Фиолент под Севастополем. Надгробия его до наших дней не сохранилось, но в 2013 году его погребение отыскал оренбургский историк С.В. Колычев. А спустя год прах выдающегося русского военачальника и администратора вернулся в Россию, не покидая места своего последнего упокоения.

Подписывайся на