Я не буду подробно описывать биографию Короленко, но остановлюсь только на том, что и поныне может являться примером одним и упрёком другим. Той самой высокой планкой, которой нужно соответствовать.

Сложная самоидентификация

Владимир Короленко был полукровкой, выросшим в той части большой страны, где проживали представители разных народов. Волынь и Подолье, где прошло его детство, давали ему возможность выбрать себе национальную самоидентификацию. Были разные варианты.

Мать писателя была полькой и католичкой. Отец его был судьёй, православным, и их родословная, по словам Владимира Галактионовича, выглядела так:

«Мой прадед, по словам отца, был полковым писарем, дед — русским чиновником, как и отец. Крепостными душами и землями они, кажется, никогда не владели… Восстановить свои потомственно-дворянские права отец никогда не стремился, и, когда он умер, мы оказались "сыновьями надворного советника", с правами беспоместного служилого дворянства, без всяких реальных связей с дворянской средой, да, кажется, и с какой бы то ни было другой».

На склоне лет в автобиографическом романе «История моего современника» Короленко подробно описал, как нелегко ему дался выбор.

И польская и малороссийско-хлопоманская доля оттолкнули его своей ксенофобией, передаваемой по наследству ненавистью. Начало обучения Володи в гимназии совпало с польским восстанием, и отпрыски шляхтичей оттолкнули его от себя, обзывая «москалём».

Нарождающееся украинство тоже пришло в жизнь мальчика с самой неприглядной стороны — в лице учителя:

«Прежде всего обращали внимание длинные тонкие усы с подусниками, опущенные вниз, по-казацки. Волосы были острижены в кружок. На нем был синий казакин, расстегнутый на груди, где виднелась вышитая малороссийским узором рубашка, схваченная красной ленточкой. Широкие синие шаровары были под казакином опоясаны цветным поясом и вдеты в голенища лакированных мягких сапог.

Войдя в классную комнату, он кинул на ближайшую кровать сивую смушковую шапку. На одной из пуговиц его казакина болтался кисет из пузыря, стянутый тонким цветным шнурком…

В самом начале урока он взял в руки список и стал громко читать фамилии.

- Поляк?— спрашивал он при этом. — Русский?— Поляк?— Поляк?

Наконец он прочел и мою фамилию.

- Русский,- ответил я.

Он вскинул на меня свои живые глазки и сказал:

- Брешешь.

Я очень сконфузился и не знал, что ответить, а Буткевич после урока подошел ко мне, запустил руки в мои волосы, шутя откинул назад мою голову и сказал опять:

- Ты не москаль, а казацький внук и правнук, вольного казацького роду… Понимаешь?»

Видимо для закрепления произведенного эффекта национально-сознательный учитель дал мальчику советующего содержания брошюрку, в которой «рассказ велся от лица дворского казака, который участвовал в преследовании гайдамацкой ватаги, состоявшей под начальством запорожцев-ватажков, Чуприны и Чортовуса. Гайдамаки сделали набег, резали панов, жидов и ксендзов, жгли панские дворы и замки».

Текст не вдохновил, поведение учителя казалось Володе противоестественным:

«Может быть этому способствовало еще одно обстоятельство. В нашей семье тон был очень простой. У отца я никогда не замечал ни одной искусственной ноты. У матери тоже. Вероятно поэтому мы были очень чутки ко всему искусственному.

Между тем вся фигура нового учителя казалась мне, пожалуй, довольно привлекательной, даже интересной, но… какой-то не настоящей. Он одевался так, как никто не одевался ни в городе, ни в деревне. Тонкий казакин, кисет на шнурке, люлька в кармане широких шаровар, казацкие подусники — все это казалось не настоящим, не природным и не непосредственным, а "нарочным" и деланным.

И говорил он не просто, как все, а точно подчеркивал: вот видите, я говорю по-украински. И мне казалось, что если, по его требованию, я стану отвечать ему тоже на украинском языке (который я знал довольно плохо), то и это выйдет не настояще, а нарочно, и потому "стыдно"».

Польские одноклассники дали понять, что учитель Буткевич ещё хуже русских: москали хоть не поэтизируют зверство!

Так раз и навсегда Владимир Короленко стал русским, но не простым, а особенным, защищавшим слабых и униженных везде, где видел несправедливость. Его русскость никогда не стала желанием неофита с пеной у рта объяснять природным русакам, как надо родину любить, и не превратилась в вечное чувство вины за то, что родился не совсем там, где надо, и не совсем от тех, от кого положено.

Это была именно та русскость, которая требовалась сложной стране в сложное время. И которой так не хватает сейчас.

Из народников в праведники

Родившись в 1853 году, в молодости Короленко никак не мог пройти мимо народничества. Пострадав за свои только формирующиеся убеждения годами ссылки в самые отдалённые углы империи, вплоть до Якутии, Владимир не ударился в доктринёрство и терроризм, как многие его сверстники, а стал изучать реалии огромной страны, вглядываться в лица людей, видеть их боль.

К тому же оказалось, что у него бойкое перо, и людям очень интересно читать очерки и рассказы о себе, о соседях и о далёких уголках огромной России. «Люди не ангелы, сотканные из одного света, но и не скоты, которых следует загонять в стойло», — на всю жизнь уяснил он.

Страна в его пересказе представала перед читателем яркой и многоцветной. И он видел тех, кто может писать интересно.

Например, именно Короленко дал совет Алёше Пешкову заняться литературным творчеством. Так из бесприютного босяка получился Максим Горький.

Но грамотных людей в России немало, в гимназиях всех их накрепко научили правильно составлять фразы, чувствовать ритм и рифмовать так, чтобы не было зуда в ушах слушателя и глазах читателя. А надо было находиться там, где несправедливость принимала самые уродливые формы.

«Мне случалось защищать мужиков-вотяков в Вятской губернии, русских мужиков в Саратовской, сорочинских украинцев в Полтавской — против истязаний русских чиновников. Вотяк, черемис, еврей, великоросс, украинец — для меня были одинаково притесняемыми людьми», — так в одном предложении сам Владимир Галактионович описал главное дело своей жизни.

А теперь расшифрую его.

В голодную весну 1892 гг. Короленко месяцами кружил по Поволжью, требуя увеличения помощи жертвам страшного неурожая. «Как жалки показались мне в эту минуту эти наши благодеяния, случайные, разрозненные, между тем, как огромная мужицкая Русь требует постоянной и ровной, дружной и напряженной работы вверху и внизу», — обращался он и к государству, и к общественному мнению.

А чего стоило его разоблачение фальшивого дела о «Мултанском жертвоприношении»!

В 1895-1896 годах Короленко доказал фальсификацию, добился полного оправдания обвиняемых в «ритуальном убийстве» после двух уже вынесенных в судах обвинительных приговоров. Ибо обвинительный приговор означал бы, по его мнению, что «в европейской России, среди чисто земледельческого вотского (удмуртского — прим. автора.) населения, живущего бок о бок с русскими одною и тою же жизнью, в одинаковых избах, на одинаковых началах владеющего землей и исповедующего ту же христианскую религию, существует до настоящего времени живой, вполне сохранившийся, действующий культ каннибальских жертвоприношений!»

Приехав в Кишинев сразу же после погрома 1903 г., Короленко собрал на месте свидетельства и дал почти будничное описание действий толпы и властей. Его «Дом №13» стал наиболее подробным описанием массового кровавого помешательства.

«Нужны будут годы, чтобы хоть сколько-нибудь изгладить подлое воспоминание о случившемся, таким грязно кровавым пятном легшее… не только на совесть тех, которые убивали сами, но и тех, которые подстрекали к этому человеконенавистничеством и гнусною ложью, которые смотрели и смеялись, которые находят, что виноваты не убийцы, а убиваемые, которые находят, что могут существовать огульная безответственность и огульное бесправие», — так он оценил происшедшее в губернском городе Бессарабии.

Увы, а может быть и к счастью для него, не было Короленко в Одессе в мае 2014 года. Тогда ни грантов под такие подробные исследования не давали, ни желающие штампованными фразами вещать прописные истины про «нетаквстали, были недостаточно русскими и сами хунту не остановили» тоже не были заинтересованы в лишних подробностях.

В 1908 он пишет статью «О погромных делах», где отмечает: «В сознании подсудимых прочно засела мысль о безнаказанности еврейских погромов, и о какой-то связи, существующей между погромными зверствами — с одной стороны и патриотическими подвигами — с другой стороны».

Месяц за месяцем Короленко разбирал все явные и прикрытые детали дела Бейлиса в 1911-1913 гг. И когда случился оправдательный приговор, он ликовал: «…ты, брат, не можешь и представить себе, что это делалось на улицах Киева в момент оправдания. Такая общая радость, такой поток радости… Русские и евреи сливаются в общей радости».

Это лишь самые знаменитые деяния великого праведника.

Жил он в то время, когда пресса была пощедрее и несколько посвободней, чем позднее. Тогда литературный труд оплачивался неплохо, и у писателя хватало средств не только на себя и семью, но и на поездки в эпицентры безобразий и участие в судах. И всё-таки жил он не только в это время и не в столице. А в самой гуще людей, в Полтаве, целых два десятилетия.

Там он был и гласным городской думы, и выборщиком в думу Государственную, и просто тем самым человеком, к которому можно было прийти со своей болью и получить сочувствие и помощь. Вот как описывал он свою общественную деятельность в апреле 1917 года:

«Порой приходится выступать публично. Мне всего интереснее говорить с простыми людьми. Недавно говорил на митинге на одной из темных окраин города, откуда во все тревожные дни грозит выползти погром. Аудитория была внимательная. Я выбрал взглядом два-три лица с особенно малокультурными чертами и говорил так, как будто есть только они. И это меня завлекало».

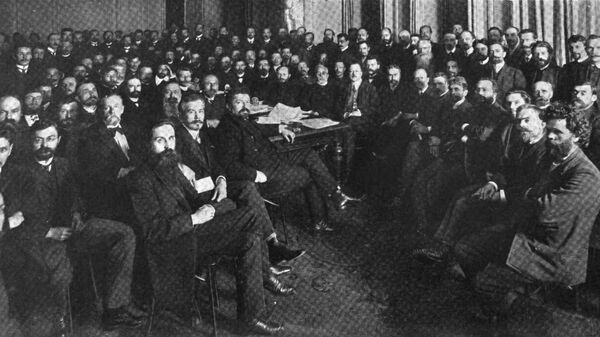

Неудивительно, что после февраля 1917 года представители разных политических сил — от некоторых членов кадетского ЦК до большевика-полтавчанина Луначарского — видели в нём наиболее удачную кандидатуру на пост первого президента России. Но, увы, до выборов не дошло — «Караул устал».

Камертон безвременья

В Полтаве Владимир Галактионович застал самое страшное безвременье революции и гражданской войны. И там все менявшиеся власти чувствовали на себе его пристальный взгляд.

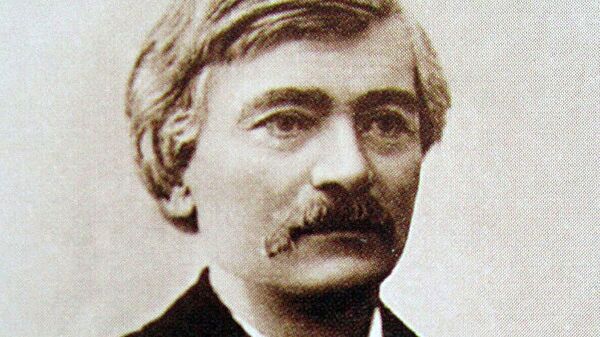

«На фотографии кудрявая голова и густо заросшее бородой лицо. Из этих обильных волос смотрят глаза, необыкновенно добрые, чистые, умные. А в этих глазах — та правда, которую не затопчешь, не утопишь, не сгноишь в тюрьме. Правда, которая не согнётся, не заржавеет, не сломается…» — вспоминала писательница Александра Бруштейн.

Прежде всего, он продолжал спасать людей.

Софья Николаевна Данилевская, правнучка Пушкина и внучатая племянница Гоголя, вспоминала: «В 1918 году в наше имение Васильевку, которое ранее принадлежало матери Гоголя, ворвались чекисты. Злобствуя, они растрощили сапогами мебель. Порубали саблями портреты. Книги, что хранились во флигеле, выбросили во двор и подожгли. Но шел дождь, и они плохо горели…

Чтобы спасти детей от голода, я выехала в Полтаву, каждый раз рискуя попасть в облаву… Один Короленко, узнав, что нашей семье грозят расстрелом, пришел утром в наш дом. Он предложил нам передать в Полтавский пролетарский народный музей все вещи Гоголя, которые хранились в нашей семье более 80 лет».

Зверства большевиков Короленко подробно описал в своих письмах к Луначарскому. Самолюбование кровожадных выскочек заставило этого великого борца с антисемитизмом записать в своем дневнике весной 1919 года:

«Среди большевиков — много евреев и евреек. И черта их — крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает; Большевизм на Украине уже изжил себя. Мелькание еврейских физиономий среди большевистских деятелей (особенно в чрезвычайке) разжигает очень живучие юдофобские инстинкты».

Ленин, до революции высоко отзывавшийся о Короленко, в 1919 году в письме к Горькому подверг резкой критике публицистическую работу Короленко о мировой войне:

«Интеллектуальные силы» народа смешивать с «силами» буржуазных интеллигентов неправильно. За образец возьму Короленко: я недавно прочёл его, писанную в августе 1917 г., брошюру «Война, отечество и человечество». Короленко ведь лучший из «околокадетских», почти меньшевик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистской войны, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, пленённый буржуазными предрассудками!

Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистской войне — дело, заслуживающее поддержки (делами, при слащавых фразах «против» войны), а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики. Нет. Таким «талантам» не грех посидеть недельки в тюрьме, если это надо сделать для предупреждения заговоров (вроде Красной Горки) и гибели десятков тысяч…»

Но даже красные его так и не решились тронуть, в отличие от «жовто-блакытных».

Украинская власть Короленко не жаловала. Как и политическое украинство в целом.

И хотя он еще в 1903 году был одним из инициаторов открытия в Полтаве памятника Котляревскому, (которое считалось чуть ли не главным политическим событием украинства начала ХХ века — прим. ред.) симпатии литератора к русской культуре и язык его произведений будущий академик Сергей Ефремов воспринимал как отречение от национальности и предательство. А небезызвестный автор «Самостiйной Україны» Мыкола Михновский демонстративно не подал руки Владимиру Галактионовичу, назвав его ренегатом.

«Всякий национализм, — писал Короленко в дневнике, — имеет нечто отрицательное, даже защитный национализм слишком легко переходит в агрессивный».

В апреле 1918 года 64-летнего писателя Владимира Короленко немцы, оккупировавшие Украину по Брестскому миру, совместно с украинцами произвели обыск в полтавской квартире писателя. Харьковская газета «Возрождение» писала тогда:

«Немцы могли, конечно, в поисках оружия, по неведению, прийти с обыском к В. Г. Короленко, имя которого, может быть, ничего не говорит их уху… Что же касается украинского офицера, участника обыска, то он не мог не знать, кто такой Короленко… Поступку этому нет оправдания. Едва ли может Украина, претендующая выступить на историческую арену как нация, приобрести себе симпатии сознательного населения, если деятели ее… будут позволять себе оскорблять насилием достойнейших, окруженных славой, всеми чтимых представителей интеллигенции».

Во времена господства гетмана Скоропадского Короленко публично осудил истязания русских и евреев. «Граждане офицеры и солдаты украинской армии! Лестно ли для вас такое прославление украинства…? Я уверен, что… краска негодования и стыда покрывает при этом и ваши лица…»

В ответ — письменные угрозы расправы и обещание смертного приговора.

Но если кто-то думает, что Короленко молчал, когда пришла в Полтаву Добровольческая армия, то он сильно ошибается.

До сих пор самым подробным описанием деяний той власти остаются написанные Короленко «Письма из Полтавы». Очень многие были обязаны своим освобождением из застенков деникинской контрразведки Владимиру Галактионовичу. Среди них — юный певец Ваня Козловский, ставший впоследствии неподражаемым советским тенором. На всю жизнь он научился от своего избавителя самостоятельному взгляду на жизнь и никогда не участвовал в писании доносов и травле коллег.

Смерть Короленко в Полтаве стала поистине всенародным горем. Большевики решили увековечить его память и назвали его именем всё, что еще не успели покрыть именами революционеров.

Из всех фраз писателей при них чаще всего повторялась лишь одна: «Человек рождён для счастья, как птица для полёта». А всё остальное можно было похоронить под тяжестью многотомных собраний сочинений и перечислением через запятую в списке классиков.

Да и нынешняя Украина, хоть и не стала его «декоммунизировать», но и не горит желанием вынести его жизнь за пределы мемориальных музеев.