«Украинцы бранили космополитами»

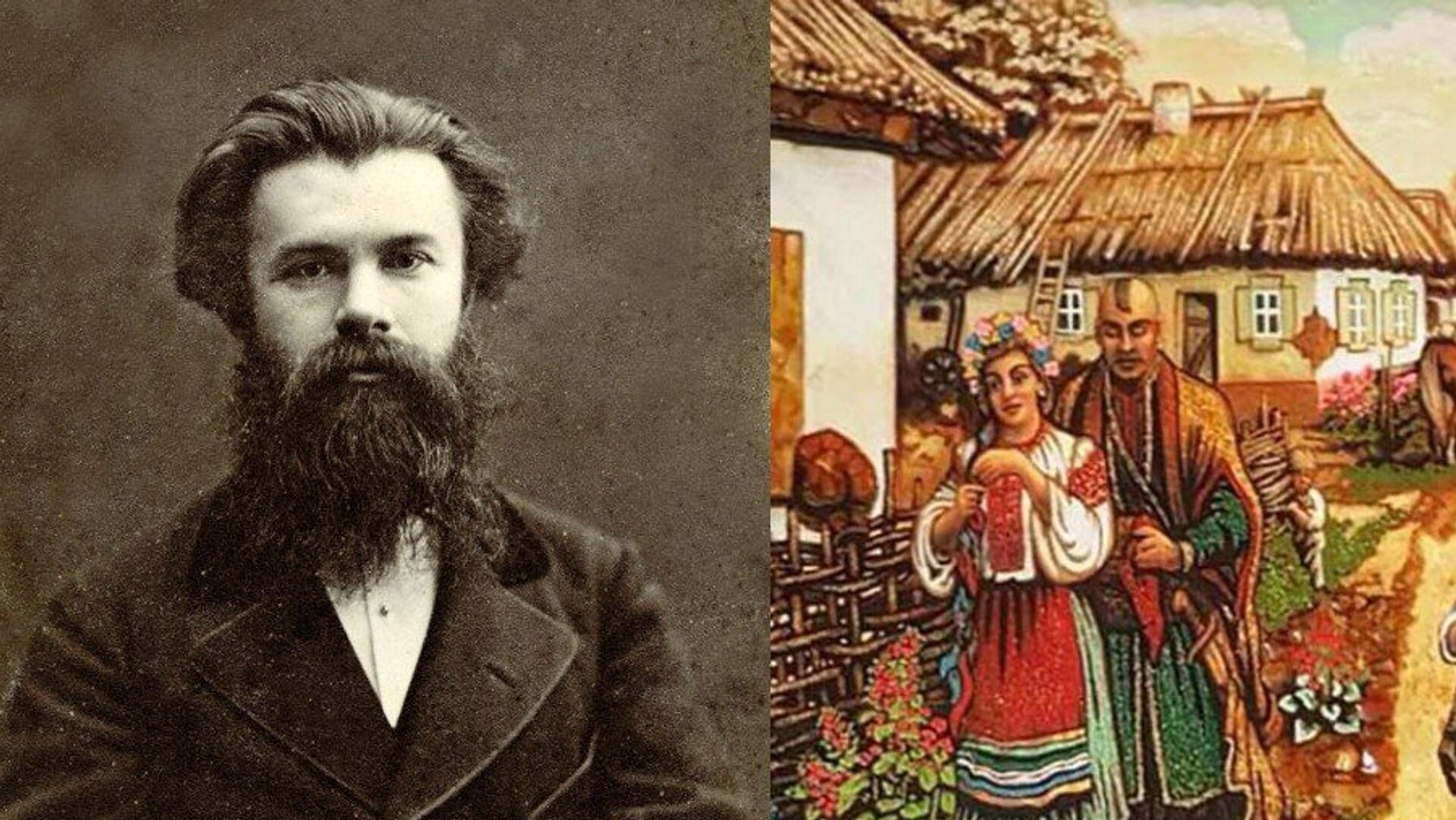

Род Драгомановых на Полтавщине был из тех, что бесспорно происходил из казацкой старшины и без проблем в екатерининские времена доказал свое право влиться в российское благородное сословие.

Но во времена Гетманщины его представители были в чинах невысоких, и, стало быть, ни больших земельных участков, ни толп крепостных ему не полагалось. Его деда, коллежского асессора Якима Степановича, легко представить себе среди гоголевских героев, например, приятелем Добчинского и Бобчинского или посредником в споре Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, а любую из прабабушек — панночкой из «Вия».

Его родной дядя Яков Акимович, преставившийся за год до рождения Михаила Петровича, попав в Петербург, чуть было не стал декабристом. Участвуя в Обществе соединенных славян, он не попал на Сенатскую площадь по уважительной причине — находился в госпитале. Три месяца он просидел в крепости, а потом продолжил службу и ушел в отставку в чине прапорщика, иногда публикуя стихи в столичных журналах.

Его брат Петр Акимович служил в Петербурге по гражданской части и, подобно отцу, дослужился до чина коллежского асессора, то есть был в одном классе с гоголевским майором Ковалевым и его носом, но на одну ступеньку выше несчастного Акакия Акакиевича Башмачкина. В столице он пристрастился к чтению, и, вернувшись в родной Гадячский уезд, казался соседям слишком умным. И они решили исправить это, женив его на соседке — девушке из приличной вроде семьи, но не обученной ни читать, ни писать. Неудивительно, что их дети в своих биографических заметках о мамаше стараются не вспоминать.

Вот как характеризует своего отца Михаил Драгоманов:

«Воротившись на родину в конце 30-х годов с идеями, представлявшими смешение христианства с философией XVIII в. и якобинства с демократическим цезаризмом, отец мой не нашел себе места в канцелярско-дворянском строе уездной жизни николаевского времени и, женившись, больше сидел дома и читал книги, если не хлопотал по процессам разного мелкого люда вроде крестьян (из бывших козаков), которые отыскивали себе свободу, рекрут, неправильно взятых в армию, и вообще всяких угнетенных. За это его терпеть не могли местные чиновники и большая часть помещиков».

От отца Михаил Драгоманов и уяснил, что, как сказали бы сейчас, бедная жизнь имеет значение, и нельзя построить никакую историческую и социологическую концепцию, видя людей только как классы и массы, а не как отдельных личностей со своими интересами и особенностями.

Петр Акимович начал собирать малороссийский фольклор и передал этот интерес по наследству своим детям и внукам. От матери же им перешел кондовый антисемитизм и обида на Екатерину Великую, которая разрешила евреям поселяться в их краях и жгучая зависть к тем губерниям, которые оказались за чертой оседлости. (Где и как приобрела иммунитет к этой наследственной болезни Леся Украинка, до сих пор остается неразрешимой загадкой.)

Пока Михайлик учился в гадячском уездном училище, полтавской гимназии и на первых курсах университета св. Владимира в Киеве. «Меня и некоторых других <…> украинцы бранили космополитами — слово, которое мы принимали за похвалу», — вспоминал позднее наш герой.

Основным интересом студента Драгоманова была история Рима, а темой написанного под руководством профессора Виталия Шульгина диплома — эпоха императора Тиберия. Поэтому все знавшие его очень удивились, что он выступил с эмоциональной речью во время провоза гроба с телом Тараса Шевченко через Киев.

Среди противоречивой действительности

Попав в Киев, Михаил вдруг обнаружил такую закономерность, что за Днепром обострен не только еврейский вопрос, но и польский.

«Польское движение имело большое влияние на мое политическое воспитание. Рожденный на левом берегу Днепра, я не имел наглядного понятия о поляках и сочувствовал им, как жертвам русского деспотизма <…>. Приехав на правый берег Днепра, в Киев, я увидел, что поляки здесь — аристократия, а не народ, и был поражен тем, что даже студенты поляки бьют своих слуг и ходят в костелы, где усердно стоят на коленях (мы, студенты «русские», или «православные», все были горячие демократы, а в религии — атеисты). Вместе с тем мне бросилась в глаза нетерпимость поляков относительно русских и в особенности малороссов, или украинцев».

Неудивительно, что еще в университете у него возникли разногласия с кумирами молодежи того времени — Чернышевским, Добролюбовым и Писаревым — на тему сочувствия к польскому национальному движению. Для Драгоманова, который с детства за общими понятиями привык видеть их конкретных носителей, было неприемлемо приветствовать этих самых эксплуататоров и ксенофобов в роли союзников в освободительной борьбе.

Так у Михаила вырабатывается та уникальная черта, которая отличала его до конца жизни: он никогда не ходил в стаде и не пел в хоре. А самостоятельность мышления его постоянно заставляла окрестные стада и хоры, причем все возможные для того времени и вплоть до сегодняшнего дня, считать его или недостаточно своим, или совсем чужим.

Что же еще видел Михаил Драгоманов такого, что не могли заметить ни из Петербурга, ни из польского фольварка?

Да то, что каждый регион России обладает своими особенностями, и это совершенно никак не учитывается ни центральной властью, ни панами-сепаратистами. По его мнению, только местное самоуправление с высокой долей автономии может гармонизировать отношения между частями империи, занять делом местные элиты и сделать их отношения с народом более вменяемыми.

Памятуя о безграмотности матери, еще будучи студентом он преподает в воскресных школах, чтобы повысить уровень столь любимого им народа. После университета он вместе со своим другом Владимиром Антоновичем занимается сбором и сортировкой малороссийского фольклора.

А еще он на три года едет за границу, где окончательно убеждается в том, что в разных странах подход к освобождению народа от эксплуатации должен быть разным. Где-то это борьба сознательных рабочих по рецептам Карла Маркса, как в Германии, где-то это требование демократизации и совместных действий с поляками и евреями, как в Австро-Венгрии, а где-то — долгий путь к автономии через просвещение, как в России. И здесь не работают ни идеи эмигрантов Бакунина и Лаврова, ни авантюризм Нечаева, ни славянофильство в полной мере.

В общем, как сказал гораздо позднее Никита Сергеевич Хрущев: «Идеи Маркса — они, конечно, хороши, но если их смазать свиным салом, то будут еще лучше».

Попутешествовав по Европе, Драгоманов приходит к выводу, что не только социализм должен быть национальным, но и всякие иные универсальные идеологии обречены на нежизнеспособность. Например, панславизм.

Правда, он, оказавшись в Галиции, приходит к выводу, что по обе стороны речки Збруч живет один народ и всячески пытается наладить коммуникацию между украинофилами через русско-австрийскую границу. Замечу, что сторонники малороссийской самобытности не были тогда еще сепаратистами, да и сам Драгоманов постоянно и справедливо обижался, когда Михаил Катков и другие ему это приписывали.

«Или идти с новою Россиею в целом — как оно и volens nolens, если она за нас, — или создавать новую Украину, но по новым идеям. — Я с первыми, — а вторым не мешаю, но против старины бьюсь везде» (Переписка Михайла Драгоманова з Мелïтоном Бучинським 1871-1877 / Зладив М. Павлик. Львiв: Вид-во НТШ, 1910. С. 169, письмо от 12 октября 1872 г., из Флоренции).

Поначалу дела Драгоманова в Киеве идут вполне успешно.

Он в 1864 г. становится приват-доцентом, а в 1873 — избирается штатным доцентом Университета св. Владимира.

В то время он входит в круг своего соавтора Владимира Антоновича, которого десятилетиями негласно именовали «ученым хохлом при генерал-губернаторе». Деятельности украинофилов способствует открытие в 1873 г. Юго-Западного отдела Русского географического общества, поддержанное киевским генерал-губернатором князем Александром Михайловичем Дондуковым-Корсаковым. Его работа оказалась вскоре всецело в руках членов «Громады», наиболее активными и влиятельными членами были Антонович, Драгоманов, и автор слов украинского гимна Павел Чубинский. В конце 1874 г. Драгоманов становится фактическим редактором «Киевского телеграфа».

В 1876 году власти замечают опасность украинофильства и приходят к оргвыводам.

И это не только знаменитый «Эмский указ» с ограничениями публикаций на малороссийском наречии, но и вполне реальные кадровые решения. «Киевский телеграф», хоть он и выходит на русском литературном языке, закрывают, Чубинского высылают в великорусские губернии, а Драгоманова увольняют с запретом преподавать в университетах Киева, Харькова и Одессы.

Эмигрант с особым мнением

Михаил Петрович отправляется за границу и больше в Россию не возвращается.

Он принимает предложение «Громады» стать ее представителем за рубежом — «Громада» располагала капиталом в 12 000 руб. и назначила Драгоманову ежегодное содержание в размере 1200 руб., и 1500 руб. было предусмотрено на издание украинского «непериодического журнала». Он обосновывается в Вене, а затем в Женеве.

Биограф Драгоманова Давид Заславский писал:

«Эмигрантская публика относилась с уважением к Драгоманову и несколько побаивалась его. Он был свой и не свой, — слишком ученый, слишком профессор и слишком, — на языке нашего времени, — "буржуй" для радикальной молодежи.

Драгоманов не сторонился от эмиграции, но был в ней отдельный, особый. Ему не трудно было бы стать главарем кружка и создать свою партию, — партию драгомановцев, как были лавристы, бакунисты, чайковцы. Но он не умел и не хотел создавать кружков вокруг своей личности. И поэтому между ним и пестрой по составу русской эмиграцией всегда оставалось некоторое пространство.

Когда разногласия обострились, и Драгоманов резко разошелся с руководителями влиятельных кружков, это пространство превратилось в пустоту. Ею был окружен Драгоманов в последние годы женевского периода своей жизни».

И действительно, его взгляды были недостаточно национальными и недостаточно социалистическими для его современников.

Как и народники, он отделял народ, то есть трудящихся, от «паразитов-эксплуататоров». Причем до такой степени, что записывал евреев в паразиты на теле украинского народа.

«…а) евреи представляют там элемент, не производящий ценностей; более или менее все они могут быть подведены под категорию купцов;

б) этих купцов слишком много, а потому содержание их слишком дорого обходится рабочим классам;

с) эти купцы выделяются из массы как более обособленная и… солидарная корпорация благодаря тому, что они вместе и сословие, и нация, и вероисповедное общество;

д) евреи… представляют особое общество, в котором… есть эксплуатируемые и эксплуатирующие…;

е) евреи… представляют класс людей, использующих религию, которая […] считается низшею, едва терпимою, чем и объясняются первоначальные ограничения их гражданских прав», — писал он.

Против Черты оседлости Драгоманов выступал просто потому, что она порождала скученность этого неисправимого населения в западных губерниях и не давала его расселить в другие части империи, чтобы не было такого сосредоточения в одном месте. Когда после цареубийства прошли еврейские погромы, он, конечно, не восхищался насилием, но высказался о погромщиках с пониманием.

«Есть местности, особенно в селах, где еврей и капиталист-эксплуататор и его помощник сделались синонимами для украинского населения (как и для румынского, белорусского, польского). В этих местностях понятия эксплуататор и жид на народных языках стали синонимами».

В своем труде «Еврейский вопрос на Украйне» («Вольное слово», №№ 41 и 45, 1882) он употребляет слова и «еврей», и «жид» и упрекает тех евреев, которые представляли пострадавших от погромов невинными жертвами.

И если Драгоманов изо всех сил пытался соблюдать приличия (у него это не всегда получалось), то его сестра Ольга, она же поэтесса Олэна Пчилка и мать Леси Украинки, не стеснялась в выражениях от слова «совсем» и стала эталоном украинского антисемитизма вплоть до торжества геноцидного подхода к еврейскому вопросу, особенно ярко выраженному в деятельности обоих крыльев ОУН (запрещено на территории РФ).

С сочувствием он отнесся и к цареубийцам, написав очерк о Желябове. Но при этом он не был сторонником свержения монархии как самоцели революционного движения. В 1889 г. Драгоманов писал:

«Мы, конечно, не ставили в число требований наших республиканской формы государства, так как вопрос о форме этой не ставится жизнью во многих, и более развитых, чем Россия, странах и вообще есть дело второстепенное по сравнению с существенными политическими правами: лиц и самоуправления, по части которых в иных отношениях некоторые современные монархии, напр., английская или бельгийская, дают больше простора и гарантий, чем, напр., республика французская».

Последние годы своей жизни Драгоманов провел в Болгарии, где преподавал историю в Софийском университете. Там он и скончался 2 июля 1895 года.

Посмертная судьба его сложилось странно. И националисты, и либералы, и социалисты с коммунистами считали его наследие, состоящее более чем из двух тысяч трудов, не совсем своим, но не могли проигнорировать, ибо для всех в его наследии находилось что-то привлекательное.